HOME > 助成先だより一覧 > 助成先だより:逆転の発想が「溶融延伸法」を生んだ ― 繊維「引き揃え」から「絡み合い」へ

逆転の発想が「溶融延伸法」を生んだ

― 繊維「引き揃え」から「絡み合い」へ

「産業基盤の創生」第6回助成 助成期間:2015年4月~2017年3月

採択テーマ:延伸技術と撚糸技術の融合による超高強度繊維の創製

キヤノン財団に採択された時とそれ以降の研究内容をお聞かせください

プラスチック、ゴムの長細い分子を引き揃えるために繊維に力を加えて一方向に引き延ばすことを「延伸」と言います。この技術を使えば、防弾チョッキや安全ネットに使われるような超高強度繊維を作成できます。ただ、この従来製法では、繊維を揃えるために大量の有機溶剤を使用していて、繊維1kg作るのに溶剤数十kgを必要とします。値段は繊維が1kgあたり数百円に対し溶剤が数万円もかかり、溶剤は廃棄するので、環境面・コスト面で不利です。

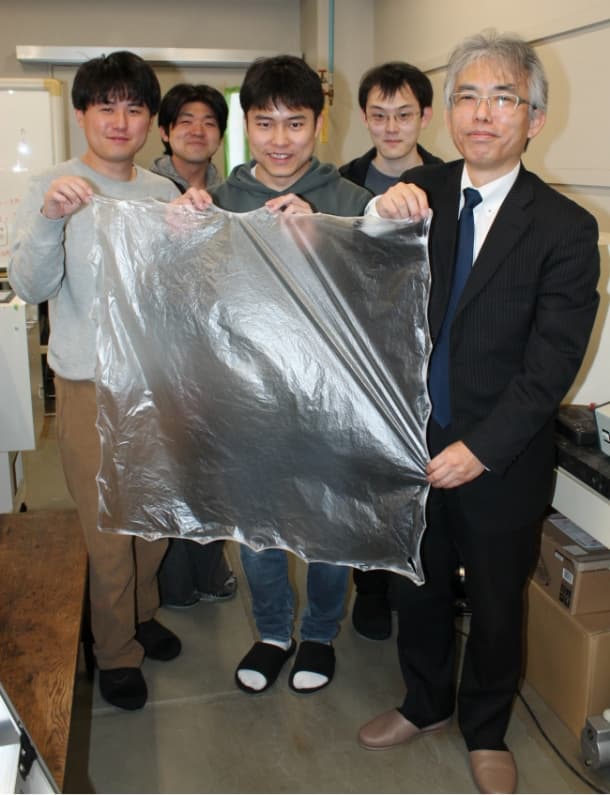

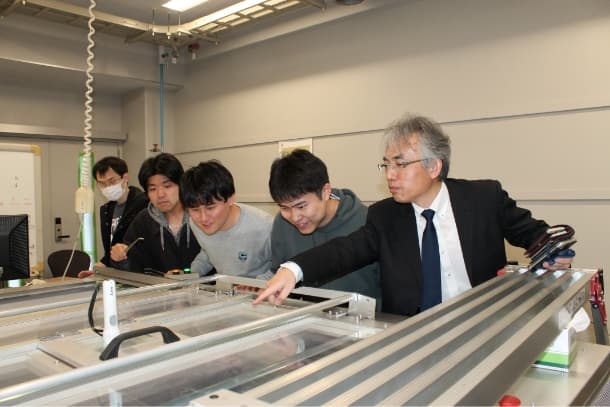

絡み合った分子を引き揃えるという従来の考え方ではなく、溶剤を使用せずに、絡み合いを逆に利用して高性能化させようとするのが、私が開発した「溶融延伸法」です。初めは、ナンセンスであると周りから思われていましたが、現在では、絡み合いが高分子材料の物性や機能を決めていることは多くの研究者・技術者の共通認識になっています。具体的には、溶剤を使用せず、角型の膜を二方向(X、Y方向)に同時に延伸する溶融二軸延伸によって薄膜を作ります。このために開発した大型二軸延伸機では、最大延伸比20倍×20倍までの高倍率延伸(現状で世界最大)を実現することが可能であり、特許出願もしています。

このようにして得られた溶融二軸延伸膜を短冊型に切って撚り合わせた複合糸を作り、これを再度一方向に連続的に溶融一軸延伸することにより、超高強度モノフィラメント(単糸)を製造する技術を開発しました。

先生の研究の社会へのインパクトについて

ここで、従来製法ではマルチフィラメント(束糸)状態であるのに対し、新規製法では一体化したモノフィラメント(単糸)状態となり、1本1本の繊維ではなく全体で負荷に耐える構造となります。この構造により結節強度、すなわち結び目の強度や擦れに対する強度が飛躍的に高まり、強度アップを実現できます。

以前の研究で、従来の釣り糸は結び目を作ると破断強度が1/3になり、急に弱くなることがわかっていました。結び目が結節点になって、そこから一本一本の繊維の破断が始まるためです。ところが、上記のようにモノフィラメント繊維でできた釣り糸は、従来釣り糸と異なり、繊維が一体化しているため、糸に結び目がある状態でも強度低下が小さく、容易に切れることはありません。

このような溶融延伸の成果は、学術誌の表紙で紹介していただいたり、市村学術賞や繊維学会や高分子学会で学会賞、貢献賞をいただいたりしています。キヤノン財団からのご助成も本当にありがたいことです。これらの成果を通じて、我々の高分子延伸の技術を学術分野と産業分野の両方で広く認識していただいていると感じています。

今の研究にたどりついた経緯は?

今の研究にたどり着いたのは、東京理科大学で恩師・金元哲夫先生に高分子の延伸技術をご指導いただいていた時に、「絡み合い」の奥深さに出会えたからです。米国マサチューセッツ大学留学時代の恩師ポーター先生が高く評価して下さったことも大きな自信になりました。ポーター先生は第2次世界大戦の頃、子供時代をカリフォルニアで過ごされた方で、日系人の友達もたくさんいて、強制収容所に入れられるのを見ているしかなかった、何もできなかったとおっしゃっていました。その思いから、大学教員となってからは、金元先生を含む日本の研究者を毎年受け入れ、ご自分の延伸技術を惜しげなく伝授されていました。

ポーター先生のご定年間際に留学して来たのが私でした。そのご縁もあり、先生のライフワークであった「絡み合い」をテーマとして与えていただけたと思っています。

群馬大学に赴任してからは、山延健先生にNMR測定による構造解析法を教えていただきながら、ずっと、ポリエチレンという最も単純な構造の高分子を対象に、絡み合いを見たり使ったりする研究を続けています。恩師の先生方が打ち立てられた学理を乗り越えようと奮闘してきましたが、いつの間にか、引き継いでいることに気付きました。大きな遺産を私に託して下さった先生方とともに、一緒に研究をしてくれた卒業生の皆さんやサポートしてくださった共同研究者の皆様に深く感謝しています。

次世代に伝えたいことは?

協力して物事を進めると、成功した喜びは何倍にも増大します。また、うまくいかない時でも、必ず他の人の知恵や繋がりで、解決策を見つけられ、感謝の思いを感じることができます。考え方や立場の異なる相手であるからこそ、協力したり連携したりすることで、思いもしない成果やイノベーションにつながることをたくさん経験してきました。次世代の方々にもこのような経験をしていただきたいと思い、学内の先生方と協力して、10研究室合同の研究報告会を合宿形式で行っています。会の運営を院生と一緒に行うことで、学生自ら連携を生むための機会創出をしてもらいたいという考えです。

研究成果自体はもちろんですが、それにまつわる思い出も私にとっての大切な財産です。これは、研究者でないと味わえない喜びだと思います。次世代を担う人にこの喜びを是非経験してもらいたいです。

今後の夢は?

自分が開発してきた「溶融延伸技術」を使って、釣り糸以外に実用範囲を拡げていくことです。

助成いただいた研究費で自作した大型製膜装置を使って、従来、手のひらサイズだった高性能薄膜を、1メートル四方に大きくすることができました。

大きな膜ができるようになったことにより、産業利用する研究だけでなく、医学部など学内の他の研究室と連携して、糖尿病などの疾患や河川などの環境汚染など、この膜を使って様々な社会課題を解決する研究も行っています。企業の方々へも見本としてお渡しできるようになりました。

実用範囲拡大のため、『世界一』の性能や機能を有する「スーパー・メンブレン(膜)」を作って、これらを産業応用する「スーパー・メンブレンプロジェクト」が2017年に発足しました。このプロジェクトは、群馬大学の有する「強み」を強化する「重点支援プロジェクト」に認定され、大学本部のサポートを受けていろいろな取り組みを行っています。例えば、このプロジェクトを中心とした国際会議や、企業の方を20社ぐらい集めて、院生の研究発表と企業の方による技術紹介を組み合わせた、産学連携交流会のような場を設けています。

今後は、溶融延伸技術の実用化を目指すとともに、このスーパー・メンブレンプロジェクト等を介したエコシステムの構築をとおして、特に北関東地域の課題解決や複数企業との協業による新技術の創出を行い、社会に貢献していきたいと考えています。

Profile

上原 宏樹(うえはら ひろき)

群馬大学大学院理工学府 物質・環境部門(材料科学プログラム)

教授

http://polymer.chem-bio.st.gunma-u.ac.jp/uehara/index.html